2021年7月から開催している第1回宮若国際芸術トリエンナーレ。本インタビューでは、招聘アーティストとして宮若市の廃校跡施設に作品を展示する、九州にゆかりのある若手アーティストたちに注目。

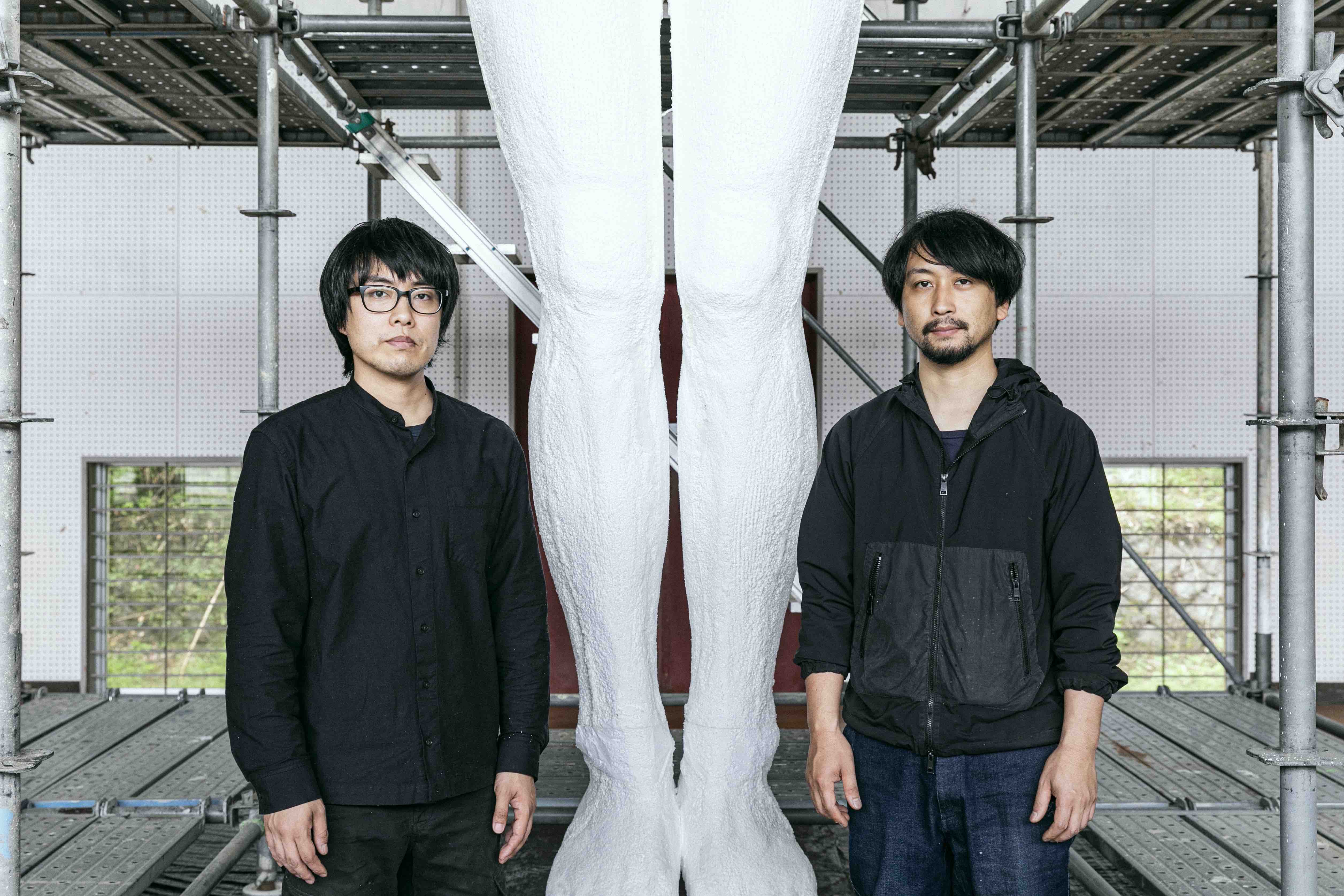

第3回は、大分県竹田市を拠点に表現活動を行っているオレクトロニカの加藤亮さん、児玉順平さんにトリエンナーレへの思いや作品制作時に考えていたことなどを伺いました。

始まり、転換、進化...あらゆるきっかけとなる点を打った

--第1回宮若国際芸術トリエンナーレへの参加が決定した2020年の秋、お二人はどのように過ごされていましたか。

(児玉)コロナ禍の影響もあって、なかなかインプットができずにスランプ気味というか沈んでいました。少しずつ社会が動き始めて展示の話が来て気持ちも盛り返して、発表の場があるのはやはり嬉しいことだなと。企業と一緒にやりたい気持ちがずっとあったので嬉しかったです。これまでよりも自由に制作ができそうだと思いました。

(加藤)コロナ禍で社会全体がどうなるかわからない状況でトリエンナーレをやるというのは、攻めているなと思いました。芸術祭だけど、日常的に人が仕事をする場、つまり日常の一部に作品を入れていくようなプロジェクトですよね。だからこそ、何があってもプロジェクト自体は良い方向に動いていくんだろうという予感と期待を持っています。

--宮若市を訪れたときの第一印象はいかがでしたか?

(児玉)自分たちが活動の拠点にしている大分県竹田市と近い印象を受けました。竹田はわかりやすい魅力があるというよりも、暮らしているうちにどんどん惹かれていく土地。また、宮若も竹田も内陸ならではの力強さと奥深さを感じます。宮若にも何度か足を運んだり、歴史を調べたりしていくうちに、古代から歴史が紡がれてきた土地なんだと知りました。

(加藤)自然との関わりが強い印象です。視察で竹原古墳に行った時、内部空間の湿度が高く、仕切りガラスには水滴がついていて、そこに潜るようにして壁画を観たのは特別な体験でした。農業や宇宙との関わりを感じるところもあって、竹田と似ているとこもありつつ、僕たちとはまた違う視点を持っている方たちが住んでいるのかなと。

--今回の作品は、旧宮田西中学校2階の吹き抜けホールに設置されますが、はじめから今のように巨大な人型を浮かせる構想はあったのでしょうか。

(加藤)そうですね。最初から巨大な人型が浮いている状態のイメージはありました。空間も広がっているし、吹き抜けの屋根が中心に向かって高くなっていたのが大きかったですね。

(児玉)珍しい造りの校舎ですよね。ありがたい場所だなと思っています。巨人に関していうと、これまで大分や有田でも展示していたのですが、その場その場で意味を作っていくものなんです。そこに立った時に空間や人、状況に作用しはじめるというコンセプトで、僕たちは「点を打つ」と言っています。トライアルさんが新しいことを始めようとしていることや、コロナ禍といった逆境を経ての人間のアップデートや進化といった物事のシンボルに合うんじゃないかなと。

(加藤)始点、起点、転換点...◯◯点という言葉はたくさんあります。あの作品で「点を打つ」ことで皆さんの中にそれぞれの点が生まれていくイメージです。空間の上下左右どこにも固定されていなくて宙に浮いているのも、空間・次元・時間といったアバウトなものの中にとらえ所、シンボルを置く感覚ですね。

--なるほど。今回はコロナ禍が収束していない中での開催となりましたが、そういった情勢を意識した部分はありますか。

(加藤)コロナ禍でいろんなものがアナログからデジタルへとより加速して転換していく時に、手作業でものをつくっている僕たちが選ばれるのは、対比的な役割を担っているところがあるのではないかと思います。作品を通して、デジタルでは得られない手触りや実感、その場所に赴くということの意義が、今の状況や展示場所も相まって、強調されるんじゃないでしょうか。

作品と対峙して見える、絶望の中に芽生えた希望

--「point of light」は4mを超えるかなり巨大な作品ですが、大きいことにはどのような意味があるのでしょうか。

(加藤)大きいものって人が捉えられる範囲を超えていくじゃないですか。一目では捉えられない、わからないと思われるような噛み砕くのに時間がかかるものにしたいからあのサイズ感になっています。

(児玉)大きいけれど自然の中に置くと小さく見えます。人を定規にするのか、巨人を定規にするのか、はたまた木や山を定規にするのか。基準が変われば世界の見方が変わるから大きさというものに意味があります。作品を見ていると巨人の目線になることもあるし、より小さい存在に想像が及ぶこともあるでしょう。そういうもののきっかけとしてのサイズと空間とのバランスを考えました。

--大きいものは色々とありますが、人間の形をとっている理由はありますか。

(児玉)僕らが人間だから人間を作っている、というのが一番大きな理由です。それ以外のものをモチーフを作品にする理由が見つからなかったし、人間は作ることを許される気がしたんですよね。もちろん人それぞれだとは思います。

(加藤)僕たちは物だけではなく、鑑賞者と作品が対峙する状況を作りたいから人をモチーフにするのが一番しっくりくるというのもあります。

--そうなんですね。お二人の作品を見ていると仏像を見ているような、静かな気持ちになる気がします。

(児玉)作品に宗教的な意味合いは含まれていませんが、仕事の上で仏像を観る機会も多いですし、勉強になる部分もあります。どちらもよりどころとしての「点」なのだと思います。

(加藤)成り立ちや目的は違いますが、人がモチーフになっていて、作り手が何らかの意味合いを持たせて、見た人が何かを感じるという意味では重なっているところはあるのかもしれませんね。

--制作時にはどのようなことを考えていましたか。

(加藤)新しいことにチャレンジしていきたいな、と。今回の宮若の作品は今までの直立不動の人形にも近いけれど浮いていて、ちょっとした動きが入ってきているんですよね。

制作は内に向かっていくこと、展示はそこから外に向かっていくことだと思っていてそのバランスも変わっていく上で大事。どうすればちょっとずつでも進化させていけるのか考えている段階です。

(児玉)コロナ禍がなければ考えなかったことってたくさんありますよね。一つ考え始めると連鎖的に考えられる対象になったり、新しい言葉が出てきたり。そういう社会の変化や、TRIALさんが新しいことをしようとしていくなかで自分たちの感覚や環境をガラッと変える時期が来たと感じます。

変わることに、とまどいもあるけど、新しい発明が生まれることもある。絶望もしたけど、希望も芽生え始めているんじゃないか。そんな感覚を作品に入れたいです。ただ、鑑賞者がそれぞれの視点や状況から見る余地を残しておきたくて、見た目はこれまでのようなフラットで主張のないものになっています。各々に希望的な進化点を見出していただけたら嬉しいです。

枯渇こそがアートを成熟させるのかもしれない

--今回は、3年間に及ぶ長期の展示になりますがそこに対する思いはありますか。

(児玉)僕たちは路上で活動することもあるのですが、それは不意に出会うもの、パッケージングされてないものに魅力を感じるからなんですね。自分たちの作品が誰かにとってそういうものになったら嬉しいです。今回は、一般的な美術館などでの展示とは環境が大きく異なるからこそ、得られる感覚があるんじゃないでしょうか。

--お二人で一つの巨大な作品を作っておられますが、それぞれの分担や考えを一致させる過程などはあるのですか。

(加藤)オレクトロニカの場合は、一つの決まったものを丁寧に積み上げながら作っているわけではなく、お互いが持っている考えをバーンとぶつけて作っているので、コンセプトや手法は一通りではないですね。作品自体に二つ人格がある感じです。

(児玉)作業の振り分けもほとんどないですね。お互い言ってることが真逆なこともあるけど、いろいろ言い合いながら自由にやっています。

でも、ソロでやっている作家さんも誰かとやっているようなものだと思うんですよね。材料や道具を作っている人や作品を世に出すときに、PRしてくれる人がいるから活動が成り立っているわけですし、誰かとやるから作品の持つ力やできごとの結果が大きくなっていきます。ときには、反対の効果を生んでしまうこともあるかもしれないけど、そこはバランス次第じゃないでしょうか。

そういう一長一短と付き合いながら二人でやっています。

--2011年から2018年まで竹田市でのアートイベント「竹田アートカルチャー」も運営されてきました。アートと地域のかかわりについてはどのように考えられていますか。

(児玉)あくまで持論ですが、海の近くよりも内陸の方が独自のアートが生まれやすいんじゃないかなと思っています。海はいろんなものがあるし開けているけど、それよりもまだ充足していなくて、これから新しいものが入ったり生まれたりする場所の方が、成熟しやすいのかもしれません。

--トリエンナーレを訪れる方々に一言お願いいたします。

(児玉)僕たちもトリエンナーレが宮若を知るきっかけになりましたし、作品だけではなく宮若の自然や文化、食べ物などたくさん魅力を発見してください。

(加藤)作品は点なので時間や見る状況によって見え方が変わると思います。変化を比べるのもいいですね。これから浮き上がってくる宮若のおもしろい部分をキャッチしていただけたら幸いです。

オレクトロニカ | Olectronica

プロフィール

加藤亮と児玉順平による美術ユニット。2011年から「制作と生活」をテーマに大分県竹田市を拠点に活動を展開。地域や路上といったより生活に近い場所での表現を行う。代表作は『wood figure』『風景への参道』等。2018年には佐賀でのレジデンスプロジェクト「side by side」を展開。多種多様に変化する時代の隙間を埋めるため、表現の模索を続けている。作品制作のほか、空間デザインや企画のプロデュースも手掛ける。

撮影:勝村祐紀(勝村写真事務所)

取材:立野由利子(ピノー株式会社)